Мир, который открывали из Европы, и люди, которые принесли «темным» народам цивилизацию. Так выглядит история, к которой мы привыкли. Антрополог Эрик Вольф предлагает иной взгляд на прошлое: Европа была не центром, а периферией мировой системы, и только в глобальных взаимодействиях смогла выйти на ведущие позиции в мире.

Школьный курс всемирной истории охватывает совсем не весь мир, а обычно только Европу. Великие географические открытия, войны, трактаты и колонии — все описывается с точки зрения европейцев. Остальные регионы играют лишь эпизодические, вспомогательные роли, как будто не имея собственной динамики развития. Даже антиколониальные нарративы о том, что экономическое превосходство Европы было бы невозможно без колониальных грабежей, все равно фокусируются на этом регионе. В книге «Европа и люди без истории» («Europe and The People Without History») американский антрополог Эрик Вольф пытается рассеять это заблуждение.

В книге три части. В первой антрополог рассказывает о мире на рубеже XV–XVI веков на примере потоков товаров и людей на разных континентах и между ними. Во второй описываются попытки европейских торговых компаний XVI–XVIII веков найти новые источники богатства, встраиваясь в эти потоки. Наконец, третья часть — о становлении капитализма после индустриальной революции XIX века и об основных новшествах, которые в этот период распространились в Европе и по всему миру.

Вольф ставит перед собой задачу найти такие категории, в которых можно было бы ухватить сложность и динамичность одновременных глобальных процессов, не ограничиваясь нарративом о государствах. Как антрополог, Вольф понимает, что границы стран четко очерчены только на картах, а жизнь реальных людей обычно регулируется другими пределами. Поэтому автор сразу отказывается от идеи рассматривать нацию как единицу анализа и вместо этого фокусируется на взаимодействиях.

Чтобы описать бурлящие контакты разных групп по всей Земле, Вольф предлагает не отличать эти группы друг от друга, а взять за основу анализа способы производства. Это понятие, несколько переработанное, он берет у Маркса. Вольф выделяет три уклада, или способа производства: общинный, трибутарный и капиталистический.

В общинном укладе решение о распределении ресурсов принимает, например, самый старший мужчина рода и доля каждого определяется его местом в системе родства. В трибутарном существуют государство или феодальный лорд, которые собирают налоги с определенной территории и распределяют так, чтобы поддерживать свое господство. И, наконец, при капиталистическом укладе ресурсы принадлежат классу собственников, а остальные люди вынуждены на них работать, чтобы получить доступ к этим ресурсам. Вольф показывает, что перед тем, как капиталистический уклад и его флагман Европа стали доминировать, регионы мира были связаны множеством взаимных и одновременных процессов.

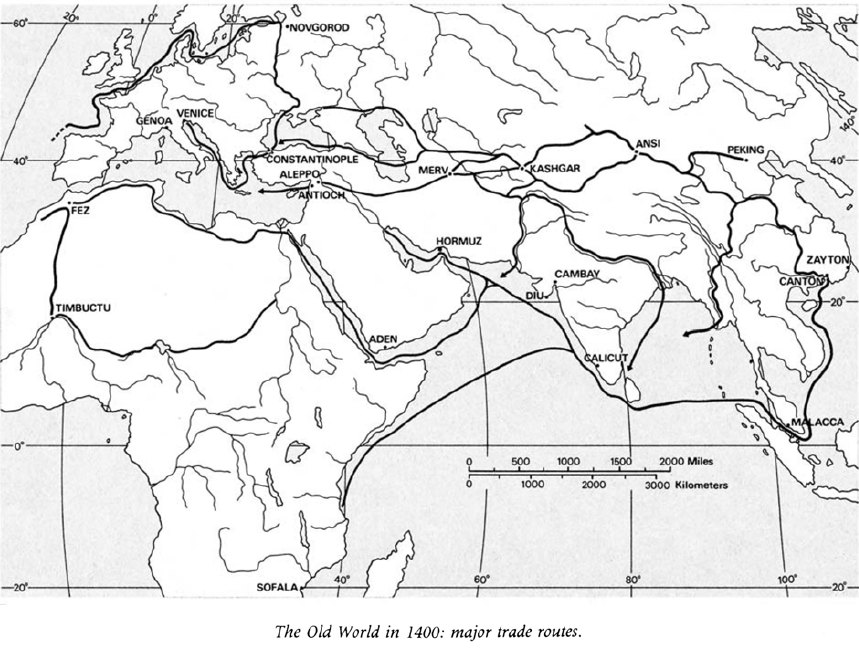

Карта основных торговых путей Старого Света в 1400 году показывает, что Индия и Китай играли центральную роль

Мусульманская Северная Африка на рубеже XIV–XV веков занимала господствующее положение в торговле золотом и рабами из Западной Африки, где добывалось две трети всего золота в мире. Опираясь на труды берберского мыслителя XIV века ибн-Хальдуна, Вольф описывает особый баланс, установившийся в мусульманской Северной Африке между группами кочевников и крупными городами. Экономику кочевников можно отнести скорее к общинному укладу, потому что она была основана на системах родства, тогда как крупные города подчинялись феодальному господину, которому нужно было платить дань. Однако две эти разные сущности зависели друг от друга: кочевники охраняли торговые пути, а города обеспечивали безопасную торговлю привозными товарами.

Индия была основным производителем тканей и специй, очень востребованных товаров. Черный перец, благодаря своей ценности и долговечности, иногда даже использовался в качестве валюты — именно поэтому мы столько знаем о мечтах европейцев добраться до заветной Индии, страны богатств. Территории современных Индии и Китая в XV веке были в основном заняты крупными и могущественными трибутарными (подчиненными более сильным) государствами. Их слабостью, однако, было отсутствие контроля над прилегающими морями. Этим воспользовались арабские купцы, которые уже с VII века установили свои колонии на берегах Китая. К XIV веку практически вся Индия была под контролем мусульманских правителей.

Европа же в XIV–XV веках была периферийным регионом. Сердце мировой торговли располагалось в Индийском океане, а крупнейшие торговые сети принадлежали Китаю. В Африке крупные государства Мали и Сонгай контролировали транссахарские пути, а в Южной Америке существовали развитые аграрные экономики, которые постепенно подчиняла себе империя инков. Именно раздробленность и отсталость Европы стала катализатором поиска новых способов обогащения и привела к распространению капиталистического способа производства.

Аргументы Вольфа помогают объяснить, почему именно Англия оказалась центром индустриальной революции, многократно ускорившей накопление собственниками капитала. Антрополог показывает, что это произошло благодаря глобальному контексту, а не особенному гению английских предпринимателей. Местные лендлорды были менее зависимы от монархии, чем другие европейские элиты, приобрели много земель за счет огораживаний и находились географически близко к источникам угля и стали. Это обеспечило Англии стратегическое преимущество и позволило отбить у Китая господство над сетью мировой торговли тканями, специями, мехами и рабами.Вольф объясняет, что технологический прогресс не был результатом стремления к улучшению условий жизни, а, скорее, приспособлением к необходимости производить больше и дешевле. На примере рынка тканей Вольф показывает, как переход к капиталистическому способу производства вынудил владельцев мануфактур и фабрик соревноваться друг с другом за возможность продавать свой товар. Медленные техники ручного труда уже не позволяли создавать достаточно, чтобы выживать.

Книга Эрика Вольфа позволяет лучше понять, как формировался мир, в котором мы живем, и его основная иерархия — между богатыми и бедными людьми и странами. Антрополог показывает, что колониальные захваты, убийства и грабежи были составной частью капитализма еще до того, как он стал доминирующим способом производства. Европейцы не изобрели торговлю, обработку сырья, рабовладение и морской транспорт, но оказались теми, кто подчинил все эти процессы логике бесконечного производства добавочной стоимости и накопления капитала ради накопления капитала. Понимание этой динамики помогает развенчать миф о европейской исключительности, на который опираются многие расистские и националистические идеи.

Литература по теме